Das Buch Kinder-Party-Küche hat Nora gewonnen, Mail ist raus, Dank an alle fürs Teilnehmen! Es gibt in Kürze noch eine weitere Chance, da hier noch ein Buch herumliegt, für das wir so gar keine Verwendung haben.

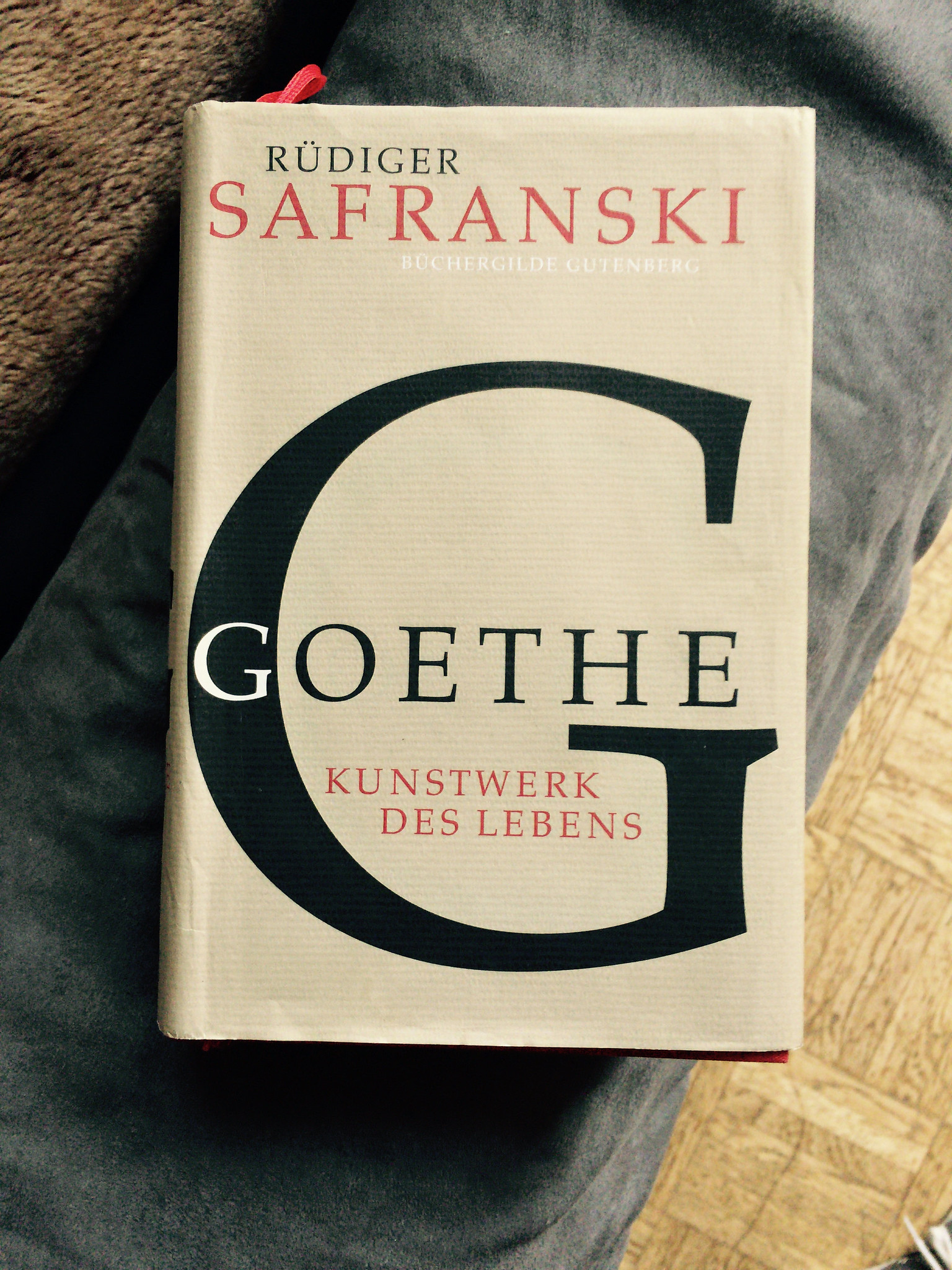

Gelesen: Rüdiger Safranski: Goethe – Kunstwerk des Lebens

Daran habe ich eine halbe Ewigkeit gelesen, immer nur ein paar Seiten am Abend, das Buch ist kiloschwer. Es hebt sehr auf die Ideengeschichte des Herrn Goethe ab, auf die Gestaltung des Lebens nach mehr oder weniger selbstgeschaffenen Maximen, es geht darum, “wie Goethe sich zu Goethe gemacht hat”. Die Themen sind teils nicht gerade einfach, entsprechend bin ich ab und zu dabei eingeschlafen, was mir überhaupt nicht peinlich ist, denn das wird dem Geheimrat selbst auch so gegangen sein.

Das private Leben wird eher kurz abgehandelt, das ist vielleicht ein wenig schade, aber das mag an meinen Interessen liegen, ich lese so etwas gerne. Goethes Ehe kommt sogar etwas arg knapp vor, obwohl sie so unwichtig nun auch nicht war. Es gibt aber dennoch auch für Menschen, die zu Goethe schon ein, zwei Bücher gelesen haben, noch reichlich Details zu entdecken. Dass etwa Goethe der erste deutsche Autor war, der sein Urheberrecht durchgesetzt hat, war mir neu.

Und das Ganze lässt mich mit dem etwas unangenehmen Verdacht zurück, dass man vielleicht doch etwas zu wenig nachdenkt. So insgesamt und unterm Strich. Denn das hat Goethe zweifellos getan, stundenlang, tagelang, ach was, lebenslang. Hochkonzentriert und immer mit Ehrgeiz und Einsatz. Man muss nun sicher beim Grübeln nicht gerade das Niveau Goethes erreichen, er galt nicht umsonst als Genie, aber die Frage, ob die Brettchen eigentlich angemessen dick sind, an denen man so herumbohrt – es schadet ja nicht, die Frage einmal zuzulassen. Ich stelle da etwa fest, um im Prozess ganz vorne anzufangen, dass die Zeit, die ich zum ungestützten Denken überhaupt zur Verfügung habe, also mir zur Verfügung lasse, eher knapp bemessen ist. Ich meine die Phasen ohne Bildschirm, Handy, Gespräche, Arbeit, Hausarbeit, Ablenkung, die Phasen, in denen ich einen Gedanken etwas länger spinnen kann – sie sind sehr, sehr kurz. Das ist eventuell gar nicht richtig so, darüber könnte ich ja auch mal nachdenken, wenn ich mich nur mal zum Nachdenken kommen lassen würde. Wofür ich wieder mehr herumgehen müsste, also um die Alster oder sonstwohin, sonst wird das sowieso nichts, ich muss Gegend angucken, um nicht auf Bildschirme zu gucken, soweit ist es dann doch mittlerweile.

Und so ging der Herr Buddenbohm nach 700 Seiten Goethe also feierlich einmal um den Block, wobei er ernst guckte und sich auch sonst alle Mühe gab, einen sinnenden Eindruck zu erwecken. Immerhin! Wer immer strebend sich bemüht! Ja, da geht noch was, schon klar. Aber um auf solche Gedanken überhaupt erst zu kommen, ist das Lesen von Biographien jedenfalls ganz gut geeignet.

Was schön war

Gleich vorweg, hier bei Anke sind noch ein paar andere SchönfinderInnen verlinkt.

Ich bin nach langer Zeit einmal wieder in einem Buch versumpft, so sehr sogar, dass ich – wie lange mag das letzte Mal her sein! – deswegen eine Busstation verpasst habe. Und dann erstaunlich weit durchs wilde Bahrenfeld zu Fuß gehen musste, mit mehreren Stops an Straßenlaternen, weil es schon zu dunkel war, um noch einfach so ohne künstliches Licht zu lesen, ich aber noch das Kapitel beenden wollte. So interessant fand ich das Buch. Interessant, nicht etwa spannend, es handelte ich also um ein Sachbuch, so etwas kommt mir ja eher selten in die Finger.

“Eine Geschichte des Lesens” von Alberto Manguel, aus dem Englischen von Chris Hirte. Klingt vielleicht nicht gerade wie ein Reißer, war es aber für mich. Das ist ein Buch zur Geschichte des Schreibens, der Texte und des Buches, zur Technik und Kulturgeschichte des Lesens, auch zu Bibliotheken, zur Buchsammelei, -schreiberei, sauferei und immer so weiter, auch zum Übersetzen, zum einsamen Lesen und zum Lesen in Gesellschaft, zum verbotenen Lesen und zu Büchernarren. Äußerst kundig und quellenreich zusammengestellt von Herrn Manguel, der vermutlich über eine Allgemeinbildung verfügt, neben der man selbst eher gar nix weiß, das ist ja auch immer ganz gesund, so etwas wahrzunehmen, so etwas schützt vor Arroganz. Aber gut, der Herr hat seine Berufslaufbahn unter anderem als Vorleser bei Borges in Buenos Aires begonnen, das war auch ein klein wenig intellektueller als mein erster Bürojob damals nach der Schule, in dem ich hauptsächlich am Kopierer stand.

Ein gut zu lesendes, angenehm süffiges Sachbuch also, überreich an Details und doch nicht verschwurbelt. Wunderbar dick, satte 400 Seiten. Und warum macht mir das nun so viel Spaß? Weil ich gar nicht wenig aus dem Inhalt schon einmal gelesen habe, in anderen Büchern, in anderen Worten, vor recht langer Zeit. Nämlich in meinem Studium, das damals mit dem charmant-albernen Titel Dipl-Bibl. endete und in dem es auch um die Geschichte des Lesens und des Buches ging. Ich fand das immer schon interessant, ich hatte schon damals ein Faible für die Fachbegriffe aus dem Buchwesen, die ich auch in meinem Nebenjob als Antiquar anwenden konnte, auch wenn der Laden, in dem ich arbeitete, nicht so fein war, dass dort Inkunabeln oder dergleichen über den Tisch gingen. Man konnte doch immerhin mit Kunden und Kollegen über den Buchdruck reden, über Einbände, Typographie, Erstausgaben, Publikationsgeschichten und das alles. Das “Wörterbuch des Buches” von Hiller war mir so etwas wie ein Vokabeltrainer, das lag immer neben der Kasse. Aber das ist natürlich alles längst vergessen, mit dem Buchhandel hatte ich nach dieser Zeit nie wieder etwas zu tun.

Daran habe ich lange, jahrelang nicht mehr gedacht. Aber als ich jetzt dieses Buch las – das war wie bei Tänzern, die sich nach Jahren wieder an eine bestimmte Figur in einem Tanz erinnern, das ist auch so eine beglückende Erfahrung, wenn einem so etwas wieder einfällt, eine bestimmte Drehung etwa, erst zwei, drei unsichere Schritte und plötzlich dieses Aha! und dann weiß man wieder und dreht eine Rumba übers Parkett, als hätte man es nie vergessen. Genau so beglückend kamen mir die Erinnerungen an das einmal gehabte Fachwissen zum allmählichen Übergang von Schriftrollen zum Buch wieder hoch, auch das zur Geschichte der Leihbibliotheken im neunzehnten Jahrhundert und so weiter, letzteres war sogar irgendwann mal ein Prüfungsthema. Das ist eben auch ein Stück geistige Heimat, was man einmal studiert hat, selbst wenn es nur so ein kleines Nebenbeistudium war.

Als ich den Bus verpasste, ging es in dem Buch gerade um ein Antiphonar, das ist nun wirklich ein einigermaßen abgedrehter Fachbegriff, den wird man schwerlich jemals anwenden können, wenn man nicht gerade viel mit Kirchen oder Orden zu tun hat. Aber falls bei Freunden einmal so etwas auf dem Coffeetable liegen sollte – ich weiß Bescheid. Und das ist doch ein herrlich beruhigendes Gefühl – ebenso sinnlos wie angenehm.

Buchverlosung: Kinder-Party-Küche

Ich habe ein Rezensionsexemplar der Kinder-Party-Küche erhalten, das ist ein weiterer Band von Claudia Seifert, Gesa Sanderfreie, Julia Hoersch und Nelly Mager, wir hatten das Team im Blog schon mehrfach, etwa hier.

Das Buch enthält auch für Kinder gut umsetzbare Rezepte für Dschungelabenteuer, für die Teeparty, für Fußball-Events, Weltraumfeiern etc., dazu noch Bastelideen für Deko, und spätestens bei diesem Stichwort wird klar – das ist eher nichts für uns. Denn das ist zwar wieder ein schicker Band geworden (mit Kindern aus unserem Stadtteil auf den Bildern!), aber wenn hier eines nicht stattfindet, dann ist es Bastelei. Und das gilt auch für Deko und Motto-Essen und so weiter. Ich finde es immer nett und schön, wenn das jemand macht, aber ich mache das nicht, wir machen das nicht, die Söhne vermissen es nicht. Ich werde diese Rezepte also nicht ausprobieren, bin aber dennoch einigermaßen sicher, dass sie wieder gut gewählt sind.

Deswegen geht dieses Buch sofort weiter an Menschen, die es vermutlich mehr zu schätzen wissen und also auch mehr Spaß daran haben werden. Bitte einfach bis Mittwoch, 19.10. einen Kommentar hinterlassen, in dem zum Nutzen aller mitlesenden Eltern genannt wird, was beim letzten miterlebten Kindergeburtstag als Hauptmahlzeit auf dem Tisch stand, das ist ja immer eine spannende Frage. Wir haben uns mit einem völlig unspektakulärem Picknick mit Frikadellen, Käse, Fladenbrot, Rohkost und immerhin selbstgebackenem Kuchen aus der Affäre gezogen, aber auch dieser Kuchen ist hier auf besonderen Wunsch der Söhne ein ganz schlichter Zitronenkuchen, da ist nicht einmal etwas obendrauf, keine Herzchen, keine Perlen, keine Muster.

Wir ermitteln am Donnerstag per Zufallsgenerator die Gewinnerin, der Versand erfolgt wie immer nur innerhalb Deutschlands.

Watertown

Watertown kannte ich bisher nicht, die Geschichte der Platte passt aber ganz gut in eine Woche, in der Bob Dylan den Nobelpreis erhalten hat und zu diesem fast schon novembrig anmutenden Wetter passt sie sowieso. Es handelt sich um eine Platte von Frank Sinatra, und zwar um eine Ausnahmeplatte (das schreibt sich übrigens ganz seltsam, dieses Wort Platte, lange nicht mehr benutzt).

Es ist Sinatras einzige Platte, bei der er zu vorgefertigten Orchesteraufnahmen im Studio gesungen hat, sonst waren die Musiker immer live dabei. Es ist seine einzige Platte, die ein spektakulärer Flop war und ich glaube, es ist auch überhaupt die einzige, die man als durchgehende Geschichte hören kann, die Song für Song weitererzählt wird. Und vermutlich ist es auch die einzige mit einem völlig von allen anderen abweichenden Cover – ganz ohne Superstarallüren, sogar ganz ohne Frankie himself, nur mit einer alltäglich anmutenden Zeichnung, ein Bahnhof, ein Zug. Die Lieder klingen auffällig anders als all die Ohrwurmsongs, die man sicher zuerst mit Sinatra assoziiert, die Melodien sind komplizierter, weniger gefällig, fast ganz ohne schmalzende und schmelzende Refrains, ohne tanzbare Elemente, ohne Swing und Kawumm und ohne Geigenlieblichkeit. Die Texte sind nicht schlagerhaft, eher etwas lyrisch, vorsichtig erzählend, andeutend und kryptisch.

Es geht um die Geschichte eines Manne aus einer Kleinstadt (“Watertown”), der von seiner Frau verlassen wird, sang- und klanglos hätte ich fast geschrieben, aber das passt natürlich nicht, und der mit zwei Söhnen (“Michael and Peter”) zurückbleibt, während sie – was auch immer, so klar wird das nicht. Er arrangiert sich mühsam und verzagt mit dem Alltag, lost in day to day, er lässt sich von der Schwiegermutter helfen, er sieht verzweifelt zu, wie die Söhne wachsen und wachsen, was sie nicht mehr mitbekommt, was ihm keine Ruhe lässt, wie kann sie das denn nur verpassen? Er schreibt ihr Briefe voller Banalitäten, es gab Regen im Frühjahr, der Sommer war wärmer, die Rosen wachsen am Haus, er möchte immer nur sagen: “Komm zurück”. Er liebt sie nach wie vor, er liebt sie immer weiter und er würde sich auch jederzeit wieder in sie verlieben (“I would be in love anyway”), die Stücke schildern nach und nach in zeitlich richtiger Reihenfolge Details dieser heillosen Situation (“What’s now is now”). Bis er endlich am Bahnhof steht und auf den Zug aus der großen Stadt wartet, im Regen wartet, bebend vor Hoffnung wartet und man weiß doch nach all diesen Liedern, dass ein Happy-End aber so was von unwahrscheinlich ist, obwohl er sich selbstverständlich die größte Mühe geben wird, “we’ll talk about the part of you, I never understood”. Man hört es doch ohne jede Erwartung.

Der entscheidende Twist findet sich dann erst ganz am Ende des Albums im Song “The train” und da gibt es einen kleinen Haken: die entscheidenden Zeilen fehlen in einigen Ausgaben der Verse, die man online findet. Frank Sinatra singt aber sehr deutlich, man versteht es wohl auch alles so und dann ahnt man auch, wie die Geschichte weitergeht.

Die Geschichte wurde geschrieben von Jake Holmes, who has a particular talent for writing clever, perceptive lyrics, wie Wikipedia sagt. Der Stoff hätte auch für einen Roman gereicht, gar keine Frage. Holmes dichtet da eine hundsgemeine Trennungsgeschichte, gemein in ihrer Banalität, abgründig im Gewöhnlichen, das fängt schon bei der Art an, wie sie einfach geht, ich habe habe das Lied unten eingefügt, goodbye, said so easily. Schon darüber kommt er nicht weg, wie einfach sie ging, stand auf und war weg. There is no great big ending.

Die Texte kann man alle online nachlesen, die Musik findet man komplett bei Spotify (dort fehlt nur das letzte Stück, der Epilog, das ist aber nicht entscheidend) und bei anderen Diensten, auch auf Youtube, dort auch als ganzes Album. Die Kritiker waren sich nie einig, einige hielten dies für Sinatras beste Aufnahmen überhaupt, einige konnten damit überhaupt nichts anfangen. Es war kein junger Sinatra, der das aufgenommen hat und er singt die Rolle wirklich überzeugend, finde ich. Und ich habe vom Singen selbstverständlich überhaupt keine Ahnung, aber es klingt doch so, als seien die Songs nicht gerade einfach zu singen, man hört das auch beim Lied von ihrem Abschied.

Doch, das kann man sich an einem Herbstsonntag ruhig einmal anhören.

12 von 12 im Oktober

Wer 12 von 12 nicht kennt, die Erklärung ist hier. Und die anderen 12-von-12-Ausgaben des Oktobers finden sich dort. Bei mir werden meist ein, zwei Bilder gegen Videos getauscht, das ist im Grunde ganz regelwidrig, machen Sie das lieber nicht nach.

Die Herzdame liest am Morgen „Leo und der Fluch der Mumie“ von Claudia Frieser vor, und weil das Buch sehr spannend ist, liest Sohn I danach einfach selbst weiter. Das sei hier festgehalten, es passiert nämlich zum ersten Mal. Bisher war das Vorlesen einfach zu schön, da haben die Kinder eben geduldig auf die Fortsetzung gewartet. Das wird anscheinend anders, zack, wieder eine Phase vorbei. In dem Buch geht es am Anfang auch um Nazis, und zwar, wie man heute sagen muss, um die “echten” Nazis von damals, aber die sind ja wichtig, um die neuen Nazis von heute zu verstehen, das wissen die Söhne auch schon. Man führt dann recht merkwürdige Gespräche über solchen Büchern, Gespräche, die ich noch vor ein paar Jahren für eher unmöglich gehalten hätte. Wie man sich überhaupt auch mal klarmachen muss, dass diese Generation eben nicht mehr in der Gewissheit aufwächst, dass die Nazis weg sind. Bei mir damals waren sie zwar auch nicht weg, ein paar waren ja ganz offensichtlich noch da und gaben Sportunterricht etc., aber wir dachten doch immerhin ziemlich lange, sie kommen so leicht nicht als Bewegung wieder. Wir Dummerchen.

Wir haben ein neues Möbelstück geschenkt bekommen, so ein Buffet, das wir immer schon haben wollten. Das steht jetzt im Flur, wo vorher etwas anderes stand, das jetzt in der Kammer steht, wo vorher etwas anderes stand – kennen Sie den Diderot-Effekt? Ich wurde auf Twitter darauf hingewiesen, das werde ich mir merken müssen. Aber egal, wir werden also, langjährige LeserInnen kennen das, im vierten Quartal wiederum Möbel herumschieben und zu Weihnachten im Chaos sitzen, wir lernen es wohl nicht mehr. Noch fragt die Herzdame “Wollen wir gleich Möbel rücken” im fröhlichen Tonfall von “Wollen wir richtig, richtig Spaß haben?”, aber ich weiß, wo es enden wird. Im Schrank übrigens, raffiniert ins Bild gesetzt, der neue Band der Vegetarisch-Reihe von Katharina Seiser, diesmal mit den USA. Der Koch war der Herr Trific, den haben Isa und ich schon einmal interviewt. Einige Rezepte in Kürze sicher auch hier im Blog.

Im Kinderzimmer eine wilde Fischer-Technik-Explosion, Sohn II hat das gerade wieder entdeckt. Es führt dazu, dass er praktisch gar nicht mehr ansprechbar ist, weil er immer noch etwas fertig bauen muss. Und fertig, siehe auch Lego, das gibt es eben nicht. Mich freut Fischer-Technik jedenfalls, da werde ich ganz nostalgisch.

Dann fahre ich, wie sollte es anders sein, ins idyllische Hammerbrook und gehe dort ins Büro, wozu es keine weiteren Bilder gibt.

Auf dem Wochenmarkt in Hammerbrook erwerbe ich nach der Arbeit diesen Spitzkohl. Ein schlimmer Fall von Impulskauf, ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll – aber immerhin ist er recht attraktiv in der Küche. Und wohl auch gut zu Fisch, ich erinnere mich da dunkel an etwas.

Ich setze mich an den Schreibtisch, habe aber ein so überdimensioniertes Formtief, dass ich sofort einzuschlafen drohe. Ich brauche Bewegung und Zuspruch, beides finde ich vor der Tür.

Ich kaufe eine Mousse-au-Chocolat-Schnitte für die ebenfalls duchhängende Herzdame. Ja, so bin ich.

Dann setze ich mich wieder an den Schreibtisch und arbeite ernsthaft, mit anderen Worten, ich schreibe genau diesen Text hier.

Dazu läuft schöne Musik von depressiven Menschen. Nick Drake in diesem Fall, auch so ein tragisches Schicksal.

Die Söhne sind am Nachmittag bei Freunden, zwischendurch räume ich schnell den Zettelberg auf, unter denen sich theoretisch ihre Schreibtische befinden müssten. Solche Merksprüche für Buchstaben in der ersten Klasse muss ich kopieren und weglegen, denn wenn er abends darüber nachdenkt und auf einen davon nicht kommt, dann ist an Schlaf nicht mehr zu denken, wenn man das nicht mal eben nachlesen kann. Sohn II ist etwas strebsam, to say the least.

Ich bereite die Lesungen in den nächsten Wochen vor und suche hektisch in meinen Büchern nach tollen Texten herum. Finde alles doof. Muss doch mehr neue Sachen schreiben. Schlimm! Lese danach auch noch in alten Blogeinträgen und muss wenigstens über den hier lachen. Der ist aber eher nicht so lesegeeinet. Hm (Stimmungstief vor Lesungen ist handelsüblich, keine Sorge, alles gut).

Zwischendurch sehe ich mir Motivationsfilmchen an, da ich demnächst noch einen weiteren Tanz erlerne. Die Herzdame war der Meinung, Lindy-Hop könne auf Dauer nicht reichen. Und sie ist mir auch mit dem nächsten Tanz wieder ein Jahr voraus und kann schon alles. Balboa also, eine ziemlich schnelle Geschichte, entstanden in überfüllten Ballsälen, das ist eher nicht raumgreifend, ganz im Gegensatz zum Lindy. Hervorragend geeignet für Gipsy-Swing, das ist natürlich ziemlich verlockend. Dummerweise habe ich mich da jetzt mit einer der besten Tänzerinnen angemeldet, die mir bisher in Hamburg begegnet sind, da werde ich mir also auch noch richtig Mühe geben müssen. Vorsicht bei der Wahl des Freizeitsports!

Und damit zum Feierabendbier. Eher weniger als mehr verdient.

Fallende Blätter/Feuilles mortes/Autumn leaves

Es regnet, es ist dunkel und grau, die Blätter fallen, es ist alles sehr schön so. Und der Herbst ist ja nicht nur modisch die einzige überhaupt akzeptable Jahreszeit, er ist auch musikalisch deutlich weiter vorne als die konkurrierenden Teile des Kalenders.

Weswegen ich hier zum wiederholten Male die fallenden Blätter aufführe, wenn Sie das hier also schon länger lesen, dann bitte gleich weitergehen, es gibt nichts Neues zu sehen.

Für die neu Zugestiegenen aber doch die entscheidenen Versionen der Feuilles mortes, wofür man sich zum Einstieg noch einmal an die “Normalversion” erinnern muss, gesungen von Yves Montand, selbstverständlich. Ein trauriges Liebeslied, leicht dahingesungen, fast möchte man sagen geträllert, aber ohne es abwertend zu meinen. Ein sentimentales Liedchen.

Den Text dürfte in Frankreich fast jeder auswendig können. Das Lied wird wesentlich eindrucksvoller, wenn der Sänger selbst im Herbst steht, wie hier beim gealterten Montand, der den Anfang in der berühmten Olympia-Version nur langsam spricht, dann erst vom Nordwind und kalten Nächten singt und später dann, wenn das Meer die Spur der Liebenden am Strand auslöscht, mit einem ganz einfachen Lichteffekt … ach, es ist zu und zu schön. Man achte bitte auf seinen Gesichtsausdruck nach diesem Auftritt, und plötzliches ist es alles andere als ein kleines Liedchen. Es ist eine Chanson-Hymne auf die vergangene Liebe.

Oh, je voudais tant que tu te souviennes

Des jours heureux où nous étions amis

En ce temps-là la vie était plus belle

Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle

Tu vois, je n’ai pas oublié

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle

Les souvenirs et les regrets aussi.

Der Text ist von Jacques Prévert, die Musik von Joseph Kosma. Eine Übersetzung gibt es hier.

Et le vent du nord les emporte

Dans la nuit froide de l’oubli

Tu vois, je n’ai pas oublié

La chanson que tu me chantais.

Wie grandios und souverän Montand war, das erkennt man auch in der Talkshowversion, in der er einfach so aus dem Stand bzw. aus dem Sitzen singt, ganz schlicht, ganz pur, ganz unvermutet. Furchtbare Bildqualität, aber egal.

Manche Versionen brauchen auch etwas länger, bis sie bei einem ankommen, manchen Videos muss man erst einmal eine Chance geben. An dem Lied hat sich alles abgearbeitet, was Rang und Namen hat, es gibt auch Größen darunter, deren Versionen ich auch beim zehnten Hören nicht für gelungen halte, etwa Hannes Wader oder Bob Dylan. Aber spannend ist es doch, was aus einem Lied alles werden kann.

Autumn leaves wiederum gibt es natürlich in endlos vielen Versionen, halbwegs heiter plätschernde, swingende, rockende, langweilige, schlagerhafte und so weiter, es gibt auch Versionen, zu denen die Herzdame und ich Lindy-Hop tanzen könnten. Man kennt sicher eine der Aufnahmen von Nat King Cole oder die von Frank Sinatra, hier in einem etwas ungewohnten Arrangement mit Flöte. Warum auch nicht.

Man kann Stunden damit zubringen, sich Versionen des Stückes anzusehen, man findet immer noch neue Varianten.

Die traurigste, hinreißendste und umwerfendste Version ist für mich aber die von Eva Cassidy. Und sie wird noch viel trauriger, wenn man ihre Geschichte kennt.

Und wer auf Spotify ist, der kann sich das übrigens auch einmal auf Plattdeutsch anhören, gesungen von Ina Müller, da hat es dann den Titel “Schnee fällt bald”und ist ziemlich dramatisch. Leider nicht auf Youtube verfügbar, aber allemal interessant. Siehe dort auch noch die Version von Cannonball Adderley und ach, man könnte immer so weitermachen. Hildegard Knef!

Es ist Herbst, die Blätter fallen, es regnet. Ist es nicht schön?

Und ruhig auch einmal völlig unbekannte Menschen zuhören. Gilt ja auch sonst im Leben.

Kleine Anmerkung zu Kleiderordnungen

In der NZZ steht ein Artikel über Kleiderordnungen in der Geschichte, dazu fiel mir etwas ein. Als ich bei der Bundeswehr war, Achtung, Opa erzählt vom Krieg! Da war ich ja übrigens überhaupt nur, weil ich bei der Musterung so dermaßen überrascht war, nicht komplett untauglich zu sein, dass ich danach viel zu spät aufs Verweigern kam und das dann erst nach dem Grundwehrdienst getan habe, eine komplizierte Geschichte, aber eine ganz andere, die will ich gar nicht erzählen. Als ich also vor etwa hundert Jahren den damals in Westdeutschland noch üblichen Grundwehrdienst leistete und bei der Luftwaffe Bürodienst als Fernschreiber schob, eine Berufsbezeichnung, die es auch schon lange nicht mehr gibt und die sich mittlerweile anfühlt, als wäre ich Kutscher oder Eisenbahnbremser oder so etwas Historisches gewesen, da habe ich mir eines Morgens einen pinkfarbenen Gummibärchenanstecker an die Uniform gesteckt und damit dort gegen die Kleiderordnung verstoßen. So ein kleines Plastikgummibärchen in neonpink, das war damals unter Zivilisten gar nicht unüblich, so etwas an der Kleidung oder sogar im Ohr zu tragen, das waren eben die späten Achtziger, pardon, es waren modisch wirklich seltsame Zeiten. Die Dinger waren spottbillig, auffällig und, nun ja, witzig. Besonders an Uniformen, versteht sich.

Ich muss dazu noch erklären, dass der mir bekannte Teil der westdeutschen Luftwaffe zu der Zeit alles andere als ein einsatzbereiter Teil der Landesverteidigung war, es war eher eine entspannte, fast schon niedlich schluffige Truppe, von der in irgendeinem Ernstfall am nächsten Morgen so gut wie niemand mehr zum Dienst erschienen wäre. Das ist im Grunde auch schon genug Stoff für Komödien, aber man kommt ja zu nix. Außerdem ist dieses merkwürdige Lebensgefühl aus dem ganz späten Kalten Krieg schon gar nicht mehr vorstellbar. Und der Herr Regener hat nicht wenig davon bereits äußerst treffend verarbeitet, wenn es bei ihm auch um das Heer ging, aber egal. An Regener kommt man eh nicht ran.

Ich schildere dennoch kurz das Setting der kleinen Geschichte, man muss sich dazu bitte eine Ansammlung von gar nicht so hässlichen und reihenhausähnlichen Gebäuden in Rotklinker vorstellen, alle nur zwei Stockwerke hoch, die etwas verstreut auf einem weitläufigen Gelände liegen. Um die Häuser herum ist alles sehr grün, fast parkartig, Landschaftsgärtner mähen Rasen und schneiden Hecken, Soldaten fegen hinterher. Das Ensemble strahlt Frieden aus, in der Nähe viel Wald und ringsum nichts als Felder. Es ist ruhig in dieser Gegend, es ist draußen auf dem Land, es ist sogar sehr weit draußen, aus welcher Stadt auch immer betrachtet. Ringsum steht ein hoher Zaun, es handelt sich bei der Anlage dann doch um eine Kaserne, da gehört so etwas natürlich dazu. In diesen recht netten Häusern wohnen und arbeiten also Soldaten und auch viele zivile Angestellte, sie fahren, wenn sie morgens zur Arbeit kommen, an einem Wachhäuschen vorbei, in dem ein sehr verschlafener junger Mann sitzt und alle durchwinkt. Hier verirrt sich so leicht niemand her, wer hier mit dem Auto landet, der wird schon richtig sein, da muss man sich keine Ausweise näher ansehen, nicken und winken, immer nur winken. Gleich neben den Häuschen im Grünen liegt ein kleiner Flugplatz. Auf den Rollbahnen stehen gemütlich aussehende Transportmaschinen mit Propellern, die manchmal, eher selten, hummelhaft brummend abheben. Das kann man sich soweit vielleicht vorstellen, diese Disney-Version einer Kaserne, da hinten steht in diesem Bild gerade ein Spieß vor seinem Gebäude und überlegt, wie der große Waschbetonkübel neben der Eingangstür in diesem Sommer wohl am besten zu bepflanzen ist. Er wird es später in aller Gründlichkeit mit seinen Kameraden besprechen, man hat in dieser Kaserne Zeit für so etwas. Eile kennt man hier nicht. Zwei-, dreimal im Jahr gibt es einen Probealarm, dann geben sich alle einen sanften Ruck und bewegen sich etwas zackiger durch den Tag, man weiß doch nie, wer bei solchen Gelegenheiten vorbeikommt und man will ja keine Schwierigkeiten. Man will seine Ruhe, und die nicht zu knapp.

Ich saß dort monatelang in einem Büro mit mehreren jungen Frauen. Das entsprach natürlich überhaupt nicht den Vorstellungen, die ich mir vorher von der Bundeswehr gemacht hatte. Ich hatte mit Drill und Stress gerechnet, mit wilden Aktionen im Gelände, stattdessen saß ich stunden- und tagelang völlig beschäftigungslos auf einem uralten Drehstuhl unter Neonbeleuchtung und war schon nach wenigen Tagen in meine Kollegin M. verliebt, das konnte auch nicht anders sein. Denn worauf sollte man in all den leeren Stunden auch kommen, und in M. hätte ich mich vermutlich auch unter anderen Bedingungen verliebt, wenn nicht unter allen, rotgoldene Locken und auch sonst. Ich las zu der Zeit reihenweise Bücher über Zen-Buddhismus und Meditation, ich versuchte in den unendlich langweiligen Stunden in der Schreibstube hartnäckig, meinen eigenen Gedanken nicht mehr zu folgen und sie wie Wolken vorbeiziehen zu lassen, so stand es in den Büchern, so ging das doch und allzu schwer klang das nicht. Ich dachte also, dass ich nichts dachte, ich dachte intensiv auf der Leere herum, auf endlos weiter Leere, auf dem Nichts. Ich dachte himmelweites Blau und dann dachte ich, dass so ein Blau auch nicht das Nichts ist, was aber schon wieder so ein verdammter Gedanke war, den ich eben nicht denken wollte. Ich ging zurück zum Blau und blendete es langsam und mühsam aus, ich dachte “ausblend”. Es war wirklich ungeahnt schwer, überhaupt nichts zu denken, es schien fast unlösbar, Geduld war sowieso noch nie meine Stärke. Und dann beugte sich irgendwann eine verblüffend perfekt imaginierte M. über mich, um mich lachend zu küssen, mir das Buch wegzunehmen und etwas von “Spinnkram” zu sagen. Es dauerte nur ein paar Wochen, bis sie es dann wirklich sagte, sogar wörtlich, woraufhin ich mir doch eine Weile lang etwas auf meine meisterhaften Meditationsphantasien einbildete. So hat sie jedenfalls meine Karriere als Buddhist frühzeitig beendet, so habe ich mich in sie verliebt. Und das war dann auch schon problematisch genug, weiß Gott, da brauchte es gar keine wilden Aktionen im Gelände mehr, um mich für den Rest der Zeit ausreichend zu beschäftigen.

Über die Fernschreiber, die wie hochgezüchtete Kugelkopfschreibmaschinen aussahen und auch so klangen, kamen farbige Lochstreifen mit Meldungen über Autos, die vor anderen Kasernen parkten. Diese Autos waren vollkommen unverdächtig, aber es gab eben nichts zu melden und irgendwas musste doch gemeldet werden, so war die Vorschrift. Also beobachtete irgendwer irgendwo irgendwas, jemand anderes riss es aus der Maschine, stempelte es ab, heftete es ab, übertrug gewisse Teile der Meldung handschriftlich in ein Register, meldete es weiter. Wenn gerade keine unverdächtigen Autos gemeldet wurden, tickerten Ladelisten durch. Die Flugzeuge flogen Hilfsgüter nach Afrika oder Soldaten durch die Gegend, martialisch war daran rein gar nichts.

Die Soldaten in der Kaserne trugen die Uniform betont lässig und mit geradezu gewagt schief sitzender Kopfbedeckung, man wollte um Gottes willen nicht den Anschein erwecken, irgendwas ernst zu meinen. In dieser Gesellschaft trug ich also eines Morgens so ein Plastikgummibärchen an der Brust, direkt unter meinem Namen, der damals noch ein anderer war. Und weil das auf der blauen Luftwaffenuniform wirklich gut aussah, trugen es am nächsten Tag noch ein paar andere Kameraden. Und dann noch ein paar mehr, ich habe mir natürlich gleich ein paar Bären zum Weiterverkauf besorgt, wie unter Hanseaten üblich. Ich habe mir dann auch noch, als Urheber der Idee musste ich unbedingt vorne bleiben, ein paar andersfarbige Bären besorgt und sie mir so angesteckt, dass sie wie Ordensreihen auf Generalsuniformen aussahen, das war wirklich schick und das machten auch nicht mehr alle nach.

Wofür ich dann aber nach ein paar Tagen ein Gespräch mit dem Kommodore gewann, also mit dem Chef von allem dort. Das war ein betont unnahbarer Mann, der so gut wie nie sprach, schon gar nicht mit Menschen ohne Offiziersrang. Man sah ihn nicht oft, aber wenn, gab man sich doch etwas Mühe, nicht aufzufallen, man hielt sich etwas gerader, man wusste nicht recht. Er war so unnahbar, dass man nicht einmal gerüchtehalber wusste, ob er auch vernünftig und lässig war oder nicht. Man wusste einfach gar nichts über ihn, es war daher nicht gerade angenehm, sein Büro zu betreten.

Er sah mich missbilligend an und wies mich darauf hin, dass das jetzt aber. Er beendete den Satz nicht und starrte stattdessen intensiv auf seine maßgeschusterten Stiefel, in der klaren Erwartung, auch so verstanden zu werden. “Können Sie nicht”, sagte er und rieb den Stiefelschaft. “Nicht hier. Nicht übertreiben.” Dann sagte er nichts mehr. Ich sah ihn an, er sah seine Stiefel an. Er war der einzige Mann in der Kaserne, der Maßstiefel trug, sie glänzten immer ein wenig zu viel und sie schienen mir auch ein wenig zu lang zu sein. Er war groß langbeinig und dünn, die Stiefel sahen gut aus an ihm, vielleicht ein wenig zu gut, wie in amerikanischen Militärfilmen.

“Wegtreten?” fragte ich. Er nickte und sagte nur noch: “Nicht mehr. Kein einziges. Können Sie jetzt.“ Er zeigte auf meine Brust. Ich nahm die Gummibärchen ab, er nickte, damit war ich aus seinem Amtszimmer entlassen. Und das war bisher das einzige Mal in meinem Leben als Erwachsener, dass ich hochoffiziell auf eine Kleiderordnung hingewiesen worden bin, glaube ich. Es ist eben traditionell ein eher liberales Land, zumindest in den letzten Jahrzehnten. Eine wirklich schöne Tradition.

Kurz und klein

„Mama, wie behält man was man wann machen muss?“ „Liste.“ „WIE JETZ DEN GANZEN KACK AUFSCHREIM ODER WAS!“ „Mhm.“ „JA TOLL SCHÜSS KINDHEIT!“

— alles b. (@alles_b) 2. Oktober 2016

„Finke, hallo. Ich möchte Zimmer für mich und 4 Kinder buchen.“

„Oh.“

Wie man Hotelrezeptionisten aus der Fassung bringt. Für euch getestet.— Christine Finke (@Mama_arbeitet) 7. August 2016

So als Mutter fühlt man sich ja gerne mal wie die einzige Bedienung in einem überfüllten Restaurant mit schwierigen Gästen.

— Lisa Voigt (@ickbinlisa) 9. August 2016

Jesper Juul, der Jürgen Drews unter den Promipädagogen. Von irgendwoher tanzt der immer ins Bild.

— Anna Luz de León (@berlinmittemom) 11. August 2016

Endlich nicht mehr in der Kindergarten-Whatsapp-Gruppe und dann das: „Du wurdest zur Gruppe 1a hinzugefügt“

— Sebastian Fiebrig (@saumselig) 31. August 2016

Dieses Jahr erstmalig Schulbücher nicht selbst mit Folie eingebunden SONDERN DIE FERTIGEN UMSCHLÄGE GEKAUFT MANN IST DAS GEIL!

— Patricia Cammarata (@dasnuf) 31. August 2016

„Entschuldigung, wo finde ich überteuerte Fußball-Trikots für Kinder?“

Fand der Verkäufer im Sportgeschäft nur so semi-lustig.

— Familienbetrieb (@Betriebsfamilie) 31. August 2016

Eben rief der Sohn an. Wie man wohl Bettwäsche wäscht.

Er ist letzten Juni ausgezogen. Ich hätte die Frage früher erwartet…

— Rosemarie Wichmann (@RoseWichmann) 26. Februar 2015

Die Nachbarn sind vorgestern 20 Straßen weiter gezogen. Aber ihre Kinder sind noch hier im Hof. Bisschen aufwändig, aber schlauer Schachzug!

— Christine Finke (@Mama_arbeitet) 4. September 2016

Das hat die Natur schon gut gemacht mit diesem Mechanismus, dass man seine Brut dann doch lieb hat, egal wie arschlochhaft sie sich benimmt.

— Die m. d. Text zickt (@textzicke) 31. August 2016

Neue Definition von awkward: Zwei 11jährige lesen mir auf der Autobahn von der Rückbank meine eigenen Blogtexte vor.

— Novemberregen (@novemberregen) 4. September 2016

Wir spielen UNO. Mit offenen Karten, jeder darf legen wann er will, und eine gelbe 3 passt natürlich auf eine grüne 9. Adrenalin pur.

— Victoria Hof (@hof_victoria) 11. Juli 2016

„Du müsstest strenger sein. Aber weniger schimpfen und rumschreien.“ Hilfe! In die 8-jährige ist der Geist Jesper Juls gefahren.

— Madame de Larenzow (@Larenzow) 7. September 2016

Bei 2 € mehr Kindergeld kaufen sich noch mehr alleinerziehende Mütter diese protzigen SUVs.

— Mahatma Pech (@Mahatmapech) 9. September 2016

„Was in 10 Minuten noch auf dem Boden liegt, wird weggeworfen!!!“

In your face, Jesper Juul!

— Frollein_van_B (@Frollein_van_B) 11. September 2016

KL: „Möchte sich nicht auch ein Vater ausstellen lassen als Elternvertreter?“

Vater: „Die Väter sind beschäftigt.“

*Halsplatzgeräusch*

— Ms. Fossington-Gore (@Miss_Schnuck) 12. September 2016

Wie doof ich es fand, als mein Vater mir Comics verbot. Und wie doof ich jetzt da stehe wenn 11J. fragt, ab wann sie youtuben darf.

— mutterseelesonnig (@Mutterseele99) 13. September 2016

Ich war auf dem Elternabend in der KiTa und die Erzieherin hat uns genötigt, einen Tanz der Kinder zu tanzen.

*sitzt weinend in der Dusche*

— Gebbi Gibson (@GebbiGibson) 13. September 2016

„Clemens!“

„Ida!“

„Anton!“

„Friedrich!“Wenn man die Augen zumacht, könnte unser Spielplatz eine Dorfstraße von vor 100 Jahren sein.

— iLikeBrains (@iLikeBrains) 16. September 2016

Wäre es nicht schön, könnte man in der ersten Woche im neuen Job zur Eingewöhnung nur halbtags kommen und jemanden mitbringen, den man mag?

— Wondergirl (@Wondergirl) 20. September 2016

Ich habe dem Sohn einen Flummi gekauft. Minütlich rollt er unter die Couch.

So viel Zeit auf Knien habe ich seit… Ach, vergessen Sies.

— Lilli Marlene (@MarleneHellene) 21. September 2016

Kind2 hat mich gerade gefragt, wie Knecht und Magd an unserer Schule heissen.

Ja, so habe ich auch geguckt.— Königin der Umn8ung (@Gminggmangg) 20. September 2016

Wenn ich hier so etwas wie „Vollblutmama“ lese, möchte ich immer „Herzliches Beileid!“ wünschen.

Vor allem den Kindern.— Oggi (@missoggi) 23. September 2016

„Oh, gibt es hier etwa Freibier?“

„Nein, das ist hier nur die Anmeldung für den Kinderschwimmkurs!“

— cloudette (@cloudette_) 27. September 2016

„Steh jetzt endlich auf, wasch Dich, zieh Dich an und putz Dir die Zähne!“

So. Mann fertig. Jetzt zu den Kindern.— Y (@Gehirnkram) 28. September 2016

Ich werde massiv von zwei Personen via WhatsApp belästigt…(Bilder etc.)

Frage: Ist es ok, seine eigenen Eltern zu blockieren!?

— *S.* (@tussydeluxe83) 29. September 2016

Von „Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.“ zu „Hei hei hussassa, der Herbst ist da!“ in zwei Kindern.

— Madame de Larenzow (@Larenzow) 30. September 2016

Jetzt. Sofort. Sonst. Der Sound der Familie

Es gibt viele Apps, mit denen man Musik oder Geräusche mixen kann, ab und zu sehe ich mir so etwas mit den Söhnen genauer an. Mixen ist eine Kulturtechnik geworden, das können Kinder ruhig kennenlernen, genauso wie etwa Bildbearbeitung und Videoschnitt etc., das kann man mittlerweile alles über simple Apps recht gut vermitteln. Ich finde es einigermaßen wichtig, den Kindern zu erklären, wie das alles da in den Medien gemacht wird, zumindest in etwa.

Daher haben wir uns gerade Keezy – the simple sampler (nein, keine bezahlte Werbung) näher angesehen, mit etwas überraschenden und sehr interessanten Nebeneffekten. Das ist eine angenehm einfach gehaltene App, mit der man bis zu acht Soundhäppchen durcheinandermischen kann. Musik oder Geräusch, was man eben alles aufnehmen kann. Ein paar Sounds sind schon drin, damit kann man kurz herumspielen, um das Prinzip zu verstehen – aber dann! Dann wird es erst interessant, und an dieser Stelle nimmt der Text eine plötzliche Wendung zum deutlich Elternbloghaften. Denn wir kamen spontan darauf, typische Familiensätze aufzunehmen und die acht Kacheln damit zu belegen, also diese typischen und im Grunde schrecklichen Befehlsbrocken, die man mutmaßlich in jeder Familie findet, weil sich die Dialoge am Abend und am Morgen gnadenlos immer wiederholen, in Endlosschlaufe bis etwa zur Pubertät. Wo sie dann gegen andere Dialoge ausgetauscht werden, die dann womöglich eher Monologe sind, weil der Nachwuchs eh nicht mehr antwortet. Aber noch sind die Kinder bei uns halbwegs klein, noch steht man also abends im Bad und weist das Zähneputzen an. “Könnt ihr bitte die Zähne putzen” also auf Kachel 1, dann muss man das nicht mehr sagen, dann kann man das einfach antippen, zehnmal, zwanzigmal. Und man kann auf die anderen Kacheln so etwas wie “Jetzt!” und “Los!” und “Sonst!” legen und alles zusammen oder in welchem Rhythmus auch immer abspielen, wieder und wieder. Man kann das unheilvolle “Sonst!” so oft antippen, dass die Sinnlosigkeit der konsequenzlosen Erwähnung in geradezu dadaistischer Manier klargestellt wird. Man merkt so wunderbar deutlich den ganzen Wahnsinn des Familienlebens, ich kann das empfehlen, das ist wirklich erhellend.

In meiner Kindheit wären übrigens andere Sätze im Soundfile gelandet, so etwas wie “Sitz gerade” gebe ich gar nicht von mir, fiel mir im Zuge dieser Spielerei auf. Da hat sich schon etwas geändert, die Prioritäten verschieben sich. “Sitz still” war so ein ewiges Eltern-Mantra in meiner Kindheit, das kommt bei uns aktuell nicht sehr oft vor. Nicht weil die Söhne so vorbildlich stillsitzen, versteht sich, sondern nur weil es heute andere Schwerpunkte gibt: “Leg das iPad weg.”

Wer gar nicht weiß, was er dauernd von sich gibt, fragt einfach die Kinder, die wissen das sehr genau und es ist überhaupt kein Problem, acht Sätze oder Begriffe zu finden, die verblüffend deutlich typische Familiensituationen wiedergeben. Ergänzend kann man selbstverständlich ein anderes Set mit den üblichen Antworten der Kinder auffüllen, mit den ewigen Begründungen, warum sie jetzt gerade genau das eher nicht usw.: “Warte kurz!” “Lass mich” “Schön für dich!” “Nur noch ein Level!” “Sorry, ey!”

Und vielleicht sollte man die besten Mixe dieser Art tatsächlich abspeichern und aufbewahren und in etwa zehn Jahren noch einmal anhören, vielleicht sagt einem so ein Mix dann wesentlich mehr über den Zustand des damaligen Familienalltags als irgendein Foto. Vielleicht kann man sich, wenn man die Soundschnipsel viel später noch einmal antippt und mischt, plötzlich unerwartet deutlich an diese Zeit erinnern. Ein Jahresfamilienmix also. Und dann sagt man irgendwann kichernd: “Hier, hör mal, ab 2020 war das “Hast du etwa geraucht” mit dabei.”